Étape majeure dans l’histoire terrestre, et certainement déterminante pour l’évolution de la vie, la formation des premiers continents est encore mal comprise. Une nouvelle étude suggère néanmoins que la stabilisation des continents pourrait être liée aux processus d’altération des roches.

au sommaire

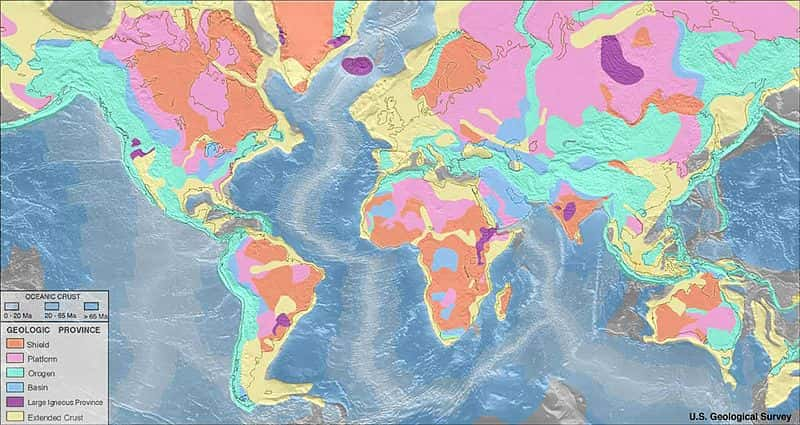

La Terre est une planète unique à plus d'un titre. L'une de ses spécificités est de posséder une enveloppe crustale qui se divise en deux grands ensembles géologiques : la croûte océanique et la croûte continentale. La formation des continents a d'ailleurs été un épisode crucial pour le développement de la vie, en offrant une variété de niches écologiques, à la fois dans le domaine marin peu profond qui borde les côtes et dans le domaine terrestre.

Cette croûte continentale se différencie de la croûte océanique par sa composition, très riche en minérauxminéraux silicatés. Mais les processus qui ont mené à sa genèse, à partir de l'océan de magma primordial, sont encore débattus. On sait cependant, grâce à l'étude des cratons, ces zones continentales qui sont les plus anciennes sur Terre, que cette croûte continentale a commencé à se former il y a entre 3 et 2,5 milliards d'années.

Les cratons, ces noyaux continentaux qui ont permis l’établissement des continents

En plus de contenir les roches les plus anciennes de la Terre, les cratons présentent d'autres spécificités par rapport au reste de la croûte continentale. Dans ces régions, la lithosphèrelithosphère (croûte et manteaumanteau supérieur) est d'une épaisseur très importante, de 150 kilomètres, voire plus, alors que la valeur moyenne pour une lithosphère continentale classique est de 100 kilomètres. La croûte, d'origine granitique, y est également enrichie en certains éléments, comme l'or, le platineplatine et le lithiumlithium, mais également l'uraniumuranium (U), le thoriumthorium (Th) et le potassiumpotassium (K), trois éléments possédant des isotopesisotopes radioactifs dont l'abondance et l'activité sont suffisantes pour produire une chaleurchaleur radiogénique significative.

On remarque toutefois que ces trois éléments sont particulièrement présents dans la croûte supérieure et bien moins dans la croûte inférieure. Cette différenciation fait que les niveaux profonds des cratons sont plutôt froids, ce qui a pour effet de renforcer la lithosphère cratonique, la rendant très résistante à la déformation tectonique. De fait, les cratons apparaissent comme des sortes de « noyaux » extrêmement stables qui ont subi relativement peu de déformation au cours des temps géologiques.

Or, c'est bien cette stabilité des tout premiers continents qui aurait permis la croissance de la croûte continentale. Cette étape de différenciation crustale, c'est-à-dire d'accumulation des éléments producteurs de chaleur radiogénique dans la partie supérieure, apparaît donc comme un moment clé dans la formation des premiers continents, en permettant leur stabilisation. La façon dont elle s'est opérée restait jusqu'à présent mal comprise.

Quels mécanismes à l’origine de la différenciation de la croûte ?

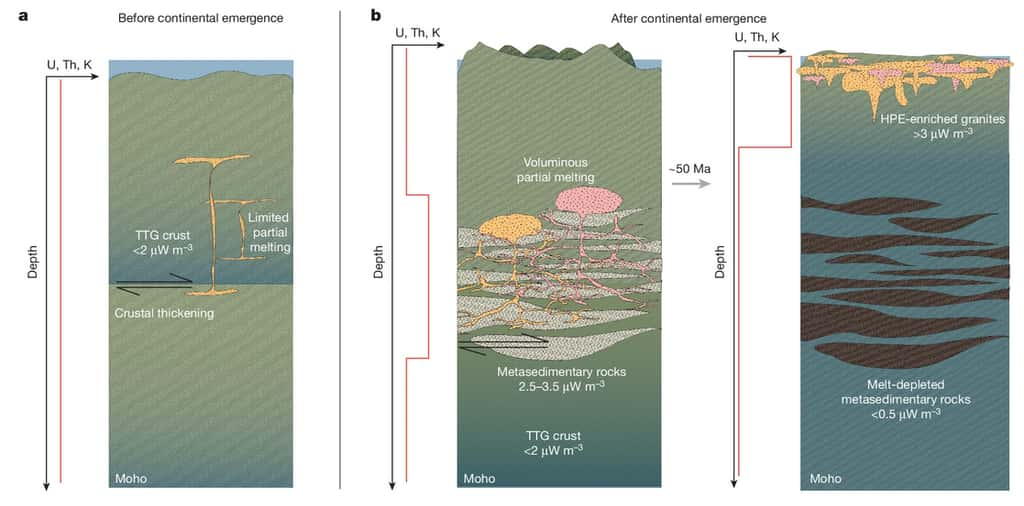

De nombreuses hypothèses ont été proposées dans de précédentes études pour expliquer la production de ce granitegranite néoarchéen riche en uranium, thorium et potassium, à partir de la fusion partiellefusion partielle d'une croûte préexistante. Ces trois éléments sont en effet des éléments dits incompatibles, c'est-à-dire qu'ils s'accumulent préférentiellement dans la phase liquideliquide lors d'un épisode de fusion partielle. La plupart des modèles faisaient ainsi appel à l'échauffement de la base de la croûte suivant différents mécanismes (panache mantelliquepanache mantellique, instabilités convectives dans le manteau...)). La mise en place de ce granite aurait notamment précédé la mise à l'émersion des premiers continents. Des scénarios qui, s'ils répondent à de nombreuses observations, posent toutefois problème, car ils auraient mené à une érosion thermique de la racine crustaleracine crustale, entraînant sa destruction. Nous sommes dans ce cas loin de l'effet de stabilisation attendu.

L’altération des roches et la tectonique des plaques à l’origine des cratons ?

Dans un nouvel article publié dans la revue Nature, Jesse Reimink et Andrew Smye, de l'Université de Pennsylvanie, proposent une autre histoire. Ils montrent que l'altération des roches, par la mise à l'émersion de la croûte préexistante, aurait en effet pu concentrer ces éléments producteurs de chaleur dans la croûte supérieure, permettant ainsi la formation d'une racine crustale épaisse, froide et très résistante.

À partir d'une proto-croûte instable, le ventvent, la pluie, et les réactions chimiquesréactions chimiques avec les constituants de l'atmosphèreatmosphère auraient ainsi produit des sédimentssédiments et des argilesargiles qui auraient ensuite été transportés par les rivières jusqu'à la mer, où ils auraient formé des dépôts sédimentaires enrichis en U, Th et K. Les mouvementsmouvements tectoniques auraient ensuite fait le reste du travail, en enfouissant ces sédiments « chauds » au sein de la croûte, notamment lors des épisodes de collision.

Cette concentration d'éléments radioactifs aurait alors réchauffé la croûte inférieure, provoquant la fusion partielle des roches. Le magma ainsi produit, moins dense que l'encaissant et riche en éléments incompatibles U, Th et K, aurait commencé sa remontée vers la croûte supérieure, transférant ainsi ces éléments de la base vers le haut de la croûte et opérant, au fur et à mesure des millions d'années, cette étape critique de différenciation cratonique.

Les cratons s'étant formés il y a environ 3 milliards d'années, ce nouveau modèle implique donc une émergence de « proto-continents » très précoce dans l’histoire terrestre. Les chercheurs expliquent également que l'une des clés de l'habitabilité de la Terre pourrait d'ailleurs se trouver dans la production et le dépôt de ces sédiments riches en éléments radioactifs libérant de la chaleur. Ces processus auraient en effet créé des environnements propices au développement de la vie en bordure de ces proto-continents.